- · 《当代语言学》收稿方向[09/01]

- · 《当代语言学》数据库收[09/01]

- · 《当代语言学》栏目设置[09/01]

- · 《当代语言学》刊物宗旨[09/01]

- · 《当代语言学》征稿要求[09/01]

- · 《当代语言学》投稿方式[09/01]

朱其:作为一种文本的当代艺术

作者:网站采编关键词:

摘要:朱其 当代艺术更重要的是什么?不光是使用综合手段,更重要的一点是,把作品看成一个文本——一个语言学或者是符号学的文本,里面有叙事,有能指、所指,还要有编码这一套语言

朱其

当代艺术更重要的是什么?不光是使用综合手段,更重要的一点是,把作品看成一个文本——一个语言学或者是符号学的文本,里面有叙事,有能指、所指,还要有编码这一套语言学、符号学的东西。 ——朱其

采访者:赵成帅

受访者:朱其

记者:您最近谈中国当代艺术有个新提法,叫《现代主义的终结》,谈谈这个终结?

朱其:整个二十世纪中国画的改造可以放在中国文人画跟西方先锋艺术对话的框架里来理解,有一条副线就是文人画和写实主义的对话,到了文革以后的八、九十年代就主要是跟西方先锋派的现代主义的对话,而现代主义的一个核心线索又是抽象艺术。

第二,如果我们还强调是一种绘画,实际上就还是在讨论一个现代主义的问题。因为到了七十年代以后,也就是西方所谓的当代艺术阶段,艺术在语言上已经不分媒介界限了。当代艺术是一个“总体艺术”的概念,你可以在一件作品里边使用多种媒介形式,包括绘画、雕塑、行为、装置、video,不用再强调绘画或是雕塑的门类概念,或者语言的媒介中心主义的概念。所以,在二十世纪谈绘画的问题实际上就是谈绘画的现代性问题,当代艺术不再讨论语言的媒介中心主义的问题。所以整个二十世纪,中国画或者中国画中的文人画是一个现代性问题,这个现代性到了八、九十年代,它的讨论和实践基本上已经画上句号了。

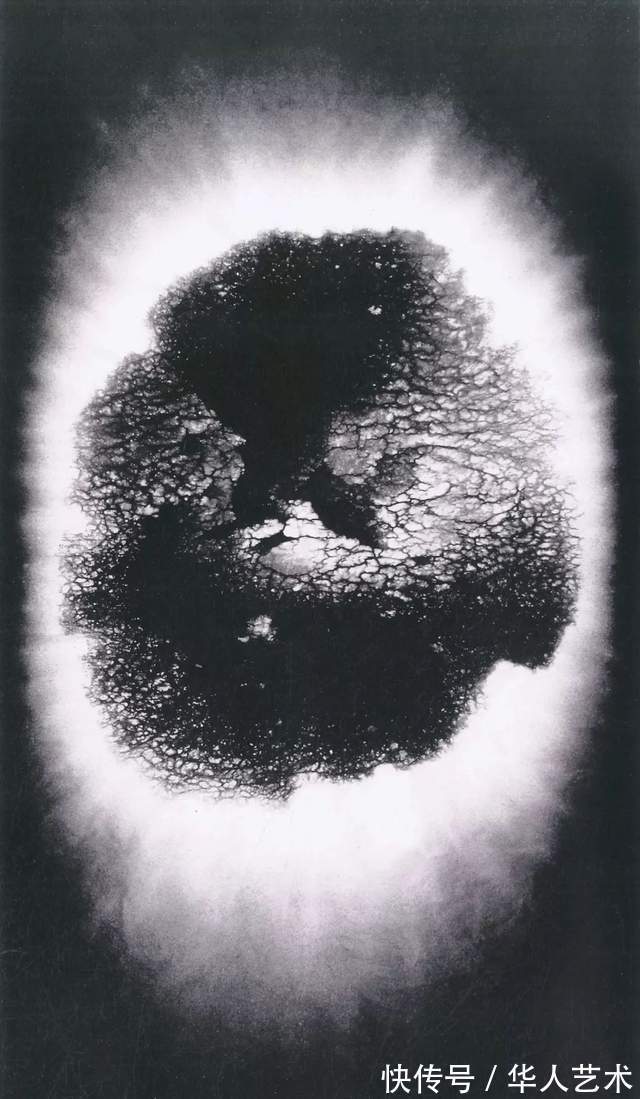

张羽作品

记者:您将艺术家张羽的创作作为水墨画现代主义阶段的终结,为什么?

朱其:我认为中国画的改造有四个阶段。一个是民国的阶段—中国画的西化。像徐悲鸿、林风眠把西方的写实绘画、表现绘画引进中国画。第二个阶段是从 1949 年到“文革”期间,像傅抱石等艺术家在中国画中画上公路、水库、电线网和拖拉机,把工业社会的一些物象放到山水画中,我们叫中国画的宣传画。第三个阶段是上世纪80 年代上半期,是周思聪、谷文达等的人物变形、抽象性开始的水墨画。第四个阶段就是上世纪90年代,以张羽为代表的新水墨。新水墨的样式比较全面,有抽象形态的、装置和行为的、观念水墨等等。从这四个阶段来看,我认为张羽的道路是非常特别的。

一个是中国文人艺术的体系,一个是西方现代艺术的体系,这两个体系在语言观念和形式上极其自成一体。大部分中国的当代艺术都选择这两个体系现成的语言资源作为表达的载体;或者他们从一个体系逃出,又宿命地进入另一个体系。而张羽选择的是从传统体系中走出,但又拒绝进入另一个体系,他几乎是在一条没有多少余地的缝隙中左冲右突。

这三十年里好像其他大部分水墨几乎没有超出日本画的框架,也没有超出西方当代艺术的形态和观念。张羽的作品特征在日本画里面找不到,更不是西方的绘画模式,但他又不是中国传统的水墨画法。张羽的语言模式是他经历了对西方艺术语言和中国传统绘画语言的研究、吸收过程之后,实现了他个人艺术语言的转换。

记者:能否就具体作品展开谈谈?

朱其:从整个现代水墨的脉络来看,张羽从早年的抽象形态到《指印》,他是众多的中国现代水墨实验里面找到了自己图像语言的艺术家,我觉得这样的艺术家真是太少太少了。

我觉得他的《灵光》,尤其是《指印》,应该是现代主义的最后阶段。首先在“灵光”中使水墨画走向结构抽象,并使这种抽象走向以水墨媒介为中心的纯粹形式。在“指印”中抛弃了毛笔,抛弃了中国画核心的笔墨语言,只以水和宣纸媒介作为一个语言的基础,这其实符合绘画的现代性特征,即强调绘画的媒介中心主义和语言的自律性。没有任何对情节、情绪的表达,也没有任何主题的表达,就是材料的一个“意念的形式”。这等于是把现代主义的绘画推到一个极致了,推到了语言的极致。

记者:您怎么定位张羽《指印》系列之后的装置作品?

朱其:我觉得相当于美国、德国七十年代的激浪派,他是开始从现代主义转向当代艺术的总体艺术手段或者是综合手段,但是作品的整体概念还是现代主义的。因为他的语言核心的特征还是寻求媒介的自足性,让水、宣纸、墨这些媒介自身建立一个关系,这其实就是现代主义的语言特征,同时又让这个概念跟空间形式,或者跟综合媒介的形式进行结合,其实只是现代主义语言的空间化或者装置化。这次他在广东美术馆的个展也用了一个video,所以我觉得他整体上还是属于现代主义,只不过试图开始用空间形式或者是装置、video的形式来实现现代主义的媒介实验。

文章来源:《当代语言学》 网址: http://www.ddyyxzzs.cn/zonghexinwen/2021/1214/834.html